友だちって何だろう?

友だちととのように関わったらいいだろう

もっと友だちと仲良くなりたいな

子どもが友だちについて悩んだり、考えたりすることってありますよね。

けれど、友だち関係について教えるのは、大人でも難しいこと。

今回は、「友だちや仲間関係」をテーマに、子どもと仲間関係の発達、子どもが「友だち」に関する絵本を読むメリットを解説し、おすすめの絵本を6冊ご紹介します。

是非、参考にしてみてください。

目次

発達段階によって違う?仲間関係の発達から考える、友だちとの関わり

子どもにとって、重要な友だち関係。

友だち関係は、

②思いやりの気持ちや助け合う気持ち

③自己主張や気持ちのコントロール

④人間関係の問題を解決するスキル

など、社会的スキルを身に付けるうえで重要な役割をもちます。

友だちとの関係性は、子どもの年齢や発達段階によって変化していきます。

以下、幼児期(就学前の子ども)と児童期(小学生以上の子ども)の仲間関係の特徴を挙げています。

1.幼児期の仲間関係

幼児期の仲間関係は、遊び方の変化でその特徴を知ることができます。

2~3歳の子どもたちは、同じ遊びをしますが、まだお互いの交流は見られません(このような遊びを平行遊びといいます)

3から4歳では、会話をしながら一緒に遊びますが、相談して役割などを決めることは出来ません(連合遊び)

5歳頃になると、役割を決めたり、ルールを皆で共有することができるようになります(協同遊び)

遊び方が変化すると、友だちとの関わり方も違ってきます。

3歳頃は、遊んでいる友だちの動きを真似することで、一緒に遊ぶことができます

4歳頃は、他児に「入れて」と伝えることで、遊びに参加することができます。

5歳頃では、「入れて」は全体的によく使われるようになるが、一方では、相手によっては入れたり、入れてあげなかったりすることもあります。

2.児童期の仲間関係

小学校に入ると、就学前と比べ、仲間と過ごす時間がより増え、活動もより複雑に。

子ども同士で相談し、決めることがさらに多くなります。

小学低学年では、通学路が同じ、席が隣同士など、物理的に近い相手を友だちとして選ぶことが多いです。

低学年~中学年では、「おもしろい」「かわいい」「やさしい」など、周りから好意的に見られている人と友だちに。

中学年~高学年では、「勉強を教えてくれる」「物知り」「性格が合う」など、尊敬する人や自分と合っている人を選びます。

このように、年齢や発達段階に基づいた友だち関係の特徴を知っておくと、大人が友だちとの関わりについて子どもにアドバイスをするときのヒントになります。

例えば、4歳児には「友だちと遊ぶときは『入れて』というよ」、5歳児には「遊ぶときは友だちとルールを相談しようね」

小学生になれば、「まずは隣に座っている友だちに話しかけてみよう」「友だちに優しくしようね」などと、声をかけることができますね。

友だちがテーマの絵本を読むメリットとは?

友だちとの関わりは、絵本を読むことからでも学ぶことができます。以下では、友だちがテーマの絵本を読むメリットを3点挙げています。

メリット①:「友だちとは?」を分かりやすく教えてくれる

「友だちってなに?」と子どもに聞かれても、すぐに答えるのは難しいですよね。

絵本は、子どもたちに分かりやすい文章とイラストで「友だちとは?」を教えてくれます。

絵本によって答えも違うので、何冊か読んで、大人と一緒に子どもなりの答えを探してみてもいいですね。

メリット②:友だちの大切さを知る

友だちと一緒にいる時間が長くなるほど、一緒にいてくれるのが当たり前に感じてしまします。

友だちは大切であることは知ってはいるけれど、いつもそのことを意識して一緒にいるわけではありません。

「友だち」絵本は、友だちに関する様々な感動的なエピソードを通して、子どもたちに友だちがいる大切さを伝えています。

メリット③:友だちとの付き合い方の参考になる

友だちを作りたい、もっと仲良くなりたいという子どもたち。

けれど、中には友だちの作り方が分からない、仲良くなれる方法が分からない、友だちと何を話して、どう過ごしたらいいか分からない、と悩んでいる子どももいますよね。

「友だち」絵本の中には、そんな子どもたちの悩みを解決してくれるものもあります。

子どもが友だち関係で悩んでいたら、是非「友だち」絵本をプレゼントしてみてください。

乳幼児におすすめの「友だち」絵本3選

これから友だちを作る、または作り始めたばかりの乳幼児期の子ども。

以下では、そんな乳幼児におすすめの「友だち」に関する絵本を3冊挙げています。

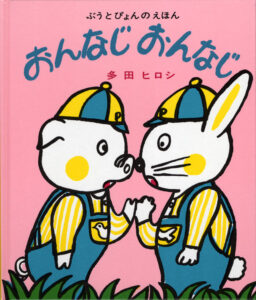

おんなじ おんなじ/多田ヒロシ

乳児から読み聞かせできる絵本。

ぶたの「ぷう」とうさぎの「ぴょん」はとても仲良し。

ぼうしやずぼん、持っているおもちゃまで全部同じです!

絵が大きく分かりやすく描かれているため、小さな子どもでも「おんなじだね!」と笑って読むことができます。

子どもは、「おんなじ」や「おそろい」が好き。

子どもが絵本を読んだ後、積極的にお友だちとおそろいのものを見つけるようになります。

お友だち作りを始める前の子ども、作り始めたばかりの子どもにピッタリな作品。

ともだち/谷川俊太郎

ともだち – 玉川大学出版部 (tamagawa-up.jp)

谷川俊太郎の詩と和田誠のイラストによる絵本。

幼児から小学生以上の子どもの読み聞かせにおすすめ。

「ともだちって」「ともだちなら」「ひとりでは」など、友だちをテーマにした詩がたくさん。

「ともだちって いっしょにかえりたくなるひと」など、

友だちって何だろう?という疑問に、優しく分かりやすく答えてくれます。

読んだ後は、友だちを大切にしたくなる一冊です。

ともだちや/内田麟太郎

ともだちや | 偕成社 | 児童書出版社 (kaiseisha.co.jp)

ある日、「ともだちや」を始めたキツネ。

「1時間100円、2時間200円……」とお金をもらって友だちになってあげる商売です。

両手にちょうちんをもって、「ともだちはいりませんか」と動物たちに呼びかけます。

ある日、キツネのもとにオオカミがやってきて……。

どこか寂しいキツネと優しいオオカミとの出会いで、本当の友だちとは何かを知ることができます。

キツネもオオカミもとても魅力のあるキャラクターなので、子どもも絵本に夢中。

友だち作りで悩む子どもにもピッタリな作品です。

小学生以上におすすめの友だち絵本3選

就学前と比べ、小学校に上がると、ますます友だちと積極的に関わる機会が増えてきます。

以下では、小学生以上におすすめの「友だち」に関する絵本を3冊挙げています。

ふたりはともだち/アーノルド・ローベル

ふたりはともだち(アーノルドローベル 作/三木卓 訳)【文化出版局】 (bunka.ac.jp)

仲のいいがまくんとかえるくんの友情物語。

「はるがきた」「おはなし」「なくしたボタン」「すいえい」「おてがみ」の5編が収録されています。

中でも「おてがみ」は小学生の国語の教科書にも採用されたほど、有名な作品。

性格が正反対ながまくんとかえるくん。

性格が違っても、2人のやり取りの中でお互いを大切に思い合っていることが伝わります。

同じシリーズの「ふたりはいっしょ」「ふたりはいつも」「ふたりはきょうも」も、がまくんとかえるくんの友情を描いた、心が温まる素敵な作品なので、是非読んでみてください。

ともだちやもんな、ぼくら/くすのきしげのり

くすのきしげのり・作 福田岩緒・絵『ともだちやもんな,ぼくら』絵本特集ページ|えほんの杜 (ehonnomori.co.jp)

ヒデトシ、マナブ、ぼくの3人は、木に登ってカブトムシを捕まえようとします。

ところが、その木は、近所でも有名なカミナリおじさんの木だった!

ぼくとマナブはなんとか逃げだしましたが、ヒデトシが転んでおじさんに捕まってしまい……

友だちを助けたいが、おじさんが怖い。

そんな2人の葛藤する気持ちを、作者はとてもリアルに、丁寧に書いています。

友だちを思う気持ちが子どもたちに勇気を与えてくれます。

最後までドキドキ、ハラハラする作品です。

あのときすきになったよ/薫くみこ

あのときすきになったよ|創作えほん|紙芝居 児童書 教育画劇 (kyouikugageki.co.jp)

みんなから「しっこさん」と呼ばれている「きくちさん」は、教室でよくお漏らしをしてしまう。

なんとなく嫌いだった「しっこさん」ですが、小さな事件がいくつか重なって、「わたし」は「しっこさん」とだんだん仲良くなっていきます。

この子がなんとなく嫌い、苦手、近寄りたくない……けれど、関わっていくうちに仲良くなった、という経験はありませんか?

この絵本は子どもたちに、最初から偏見を持つのではなく、友だちの内面をしっかり知ることが大切だよ、と伝えています。

登場人物たちの表情や心理描写がとても分かりやすく描かれているため、多くの子どもが共感できる作品です。

友だち絵本の選び方

以下では、「友だち」絵本の選び方を3点挙げています。

選び方①:心に寄り添ってくれる絵本を選ぶ

「友だち」絵本には、友だちがいない寂しさ、友だちがいる喜び、友だちとケンカした時のいらだちなど、子どもが共感できるような場面がたくさんあります。

日常で感じる友だちに対する気持ちを、丁寧に文章やイラストで表現している絵本は、友だち関係で悩む子どもの心にそっと寄り添ってくれます。

選び方②:楽しい話を選ぶ

友だちに嫌なこと言われたり、ケンカをしたりすることもあるけど、やっぱり友だちといるのは楽しい。

友だちと一緒にいて「楽しい」と実感できる、そんな楽しい話のある絵本を選びましょう。

楽しい話は、それだけで子どもたちを絵本に夢中にさせます。

選び方③:子どもの年齢や発達段階で選ぶ

最初に仲間関係の発達で解説したように、子どもの発達段階によって友だちとの関りも変化しています。

ですので、絵本を選ぶ際にも、子どもの年齢や発達段階、現在の友だち関係を意識して選びましょう。

文章や話の内容も子どもの年齢に合ったものを選んだ方が、子どもも読みやすいですね。

まとめ

子どもの「友だちや仲間関係」をテーマに、子どもの仲間関係の発達と関わりについて解説し、「友だち」に関する絵本を読むメリットやおすすめの絵本をご紹介しました。

「友だち」絵本を読むことで、子どもは友だちとの関りを学び、友だちの大切さを知ることができます。

是非、「友だち」絵本を子どもと一緒に読んでみてください。

(参考図書)秦野悦子・近藤清美編『公認心理師カリキュラム準拠 発達心理学』医歯出版株式会社 2020年7月出版

返信